“白雪公主”洪娜:目虽微光,心若初晴

洪娜是一位先天性白化病患者,出生时那醒目的白色胎毛,便预示着她不同寻常的命运。“白发魔女”“变异怪物”“外国人”……小来一直承受着别人异样的眼光。她视力极弱,为二级残疾,这样的视力比盲人好不了多少。她小来一直疾病缠身,手臂摔断留下了后遗症,现在又患上了罕见的“红斑狼疮”。但谁能想到,这位天生残疾、命运多舛的姑娘却身残志坚,从不怨天尤人,她毅然坚持与命运默默抗争,心中始终充满阳光。

儿时的憧憬:我也要做“白雪公主”

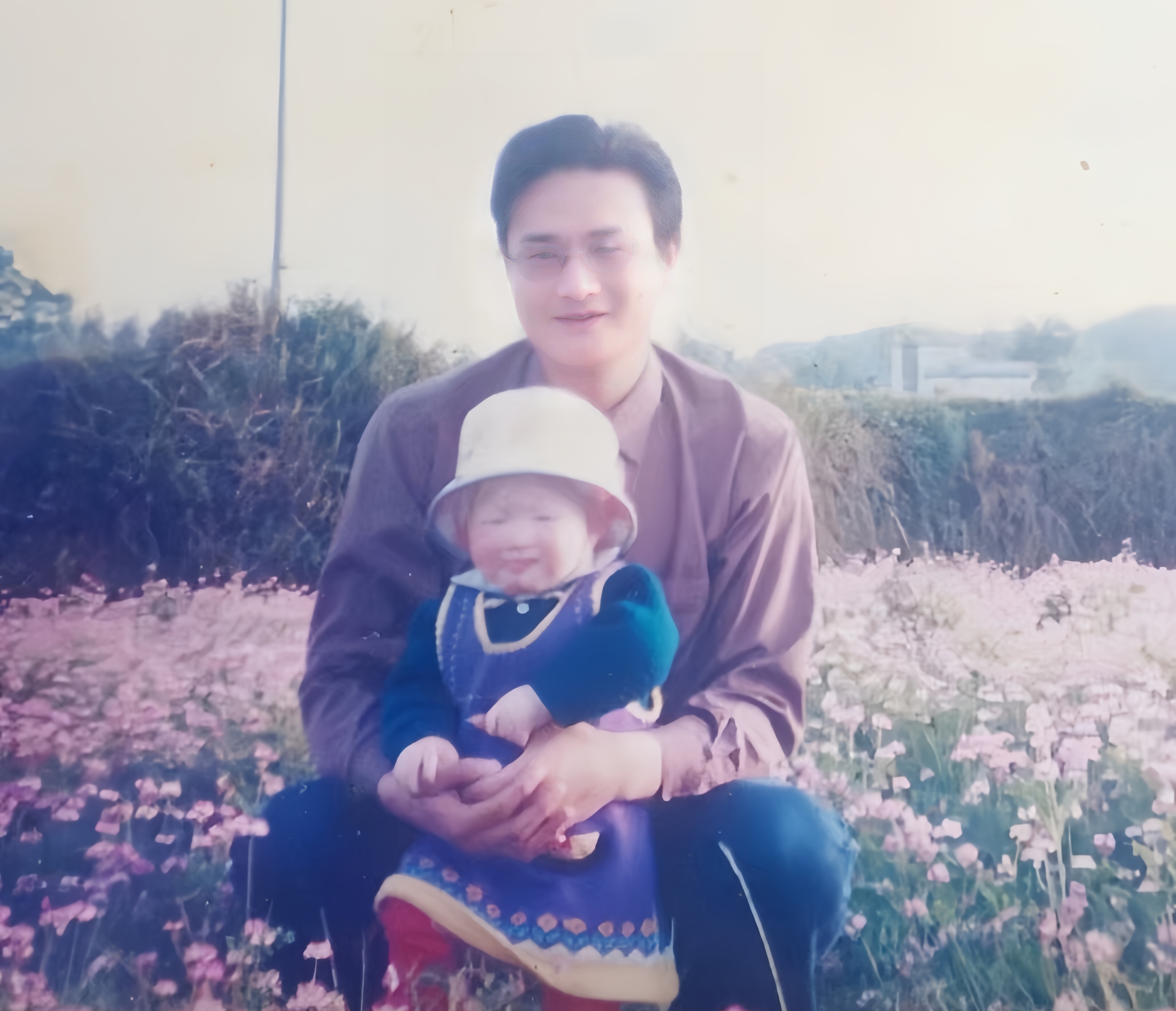

“第一眼见到刚出生的女儿时,自己当时就懵了!脑袋完全是一片空白!但回过神后觉得每一个生命都值得尊重,每一份亲情都值得呵护!”回想起女儿当初出生时的情景,洪波这位身高一米八的彪形大汉也禁不住泪湿衣襟。洪波是崇阳县沙坪镇码头村的一位乡村提琴戏剧团演员,常年四处奔波,用自己的一副好嗓子在戏曲舞台上讨生活。但随着女儿的出生,他的生活也变得异常沉重。

2002年2月27日,洪波清楚地记得,他当时正在一个偏僻的乡村演出,突然接到家里打来的电话“老婆生了”让他速速回家,初为人父的他按捺不住内心的狂喜,当他火速赶到医院的产房时,才发现周围的氛围有些怪怪的,母亲在一边沉默不语,妻子躺在床上不停地抹着眼泪。而床头边的襁褓中,安然地躺着一位新生女婴,只见一头白发,通身雪白的肤色。孩子怎么这个样?洪波顿感自己的脑袋在“嗡嗡”作响。

洪波很快就恢复了平静。后来向医生打听才知道,女儿是先天性白化病,这是他们夫妻两个人身上的基因问题造成的,在医学上来说是“万分之一的概率”。“天生一个残疾女,这是上辈子作了什么孽啊!”旁人不免窃窃私语。有人劝他赶紧悄悄丢到外地去或者放在福利院门口,趁早扔掉这个“包袱”。洪波觉得自己的心一阵刺痛,他斩钉截铁地说“这是我的亲生骨肉,我一定要好好抚养她!”既然上天赐给了他一位“白雪公主”,他更要将她视若掌上明珠。

回忆对洪娜来说简直是一场噩梦!从她记事起,就知道自己的头发像落满了终年不化的雪,皮肤是那种近乎透明的白,连睫毛都泛着浅金色。走在街上,总有人放慢脚步,目光像细密的针,扎得人浑身不自在。有阿姨会拉着孩子小声说“好可怜”,也有不懂事的小孩指着她喊“小白人”,她总是飞快地低下头,盯着自己的白布鞋,恨不得钻进地缝里。

只有回到家里,洪娜最开心的事就是听爸爸给她讲“白雪公主与七个小矮人” 的故事,因为她听说“白雪公主”与自己一样,也是皮肤雪白雪白的,那时的她多么希望:要是有“七个小矮人”每天陪伴自己该多好啊!爸爸嗓音极好,又擅长演戏,他经常模仿“小矮人”“米老鼠”“猪猪侠”等卡通人物将女儿哄得咯咯直笑。洪波告诉女儿,“白雪公主”先前一直受尽人间委屈,但她自强不息,最终迎来了自己的美好人生。那时的洪娜心里不知不觉刻上了“白雪公主”的烙印,她向往着自己有一天也要像“白雪公主”一样改变命运。

“你这样的情况,去特殊教育学校读书更合适。”小学三年级开学那天,负责报到的老师的一句话让洪娜当时就蒙了,她张了张嘴,却说不出一个字,眼泪先一步涌了上来。洪娜的奶奶一把拉住老师的胳膊,哭着哀求他,声音都在抖:“老师,求求您了,就让孩子在这儿读吧,她能学进去的,她不笨啊!”奶奶的白发和洪娜的白发在阳光下晃成一片,不谙世事的洪娜只能不断地弯着腰给老师鞠躬,瘦小的她后背上的脊梁骨此时挺得老高。

最后洪娜被幸运地留下了,可像被遗忘在角落的盆栽。这一年她的语文成绩倒数第一,到期末考试时她害怕参加,就躲在学校角落里。有一次,直到太阳下山了,不见孙女回家,奶奶来学校四处寻找,最后看到洪娜蜷缩在一棵树底下,奶奶一阵心酸,她蹲下来用粗糙的手轻轻地拂开孙女额前的白头发,硕大的泪珠像断线的珍珠一样摔落在地。

此时的洪娜开始害怕上学,想要逃避这一切,她戴上了墨镜,甚至用口罩将自己捂得严严实实,而家中的变故更是雪上加霜,母亲离家外出打工,没多久父母竟然离异,这也成为压倒她的最后一根稻草。洪娜渐渐变得更加胆小,内向、自卑,她甚至不敢面对这个世界。

当洪娜感到最孤独无助的时候,她遇到了一盏指路的“明灯”——杨玲老师。杨玲老师是教小学四年级的班主任,四年级开学那天,教室门被轻轻推开,一个身材高挑,扎着马尾辫的年轻女老师走进来:“大家好,我是你们的新班主任杨玲。”杨老师笑起来眼睛弯成月牙,目光扫过全班时,在洪娜身上停了两秒,没有躲闪,也没有格外停留,就像看一个再普通不过的学生。当她第一眼看到躲在教室角落的洪娜时,她好像洞察了洪娜的心思,她觉得这是一个更需要关爱的孩子。当看到洪娜连黑板上的大字都难以看清时,杨老师每次课后都会把作业抄一份交给洪娜,同时还不断鼓励洪娜参与班级的各项娱乐活动,让她和同学们在欢声笑语中建立深厚的友谊。当看到洪娜有时成绩不好时,杨玲总是无比耐心地辅导洪娜的学业,关爱并呵护着她那脆弱幼小的心灵。

那时洪娜已经习惯了做“透明人”——因为视力弱看不清黑板,上课只能盯着课本发呆。第一次课后,杨老师把洪娜叫到办公室,她语重心长与洪娜促膝谈心:“听说你看不清黑板?”看到洪娜点头时,杨老师温和地告诉她:“那你以后就坐在第一排吧。”

第二天早自习,杨老师拿着个硬壳笔记本走进来,径直放在洪娜面前。封面上用红笔写着“课堂笔记”四个字,翻开一看,里面是她熬夜抄的板书:数学公式用彩色笔标了重点,语文课文旁画着小插图,连生字的笔顺都一笔一画写得清清楚楚。“以后我每天给你抄一份,”她指尖点着笔记本。“要是还有不懂的,课间或者放学后,咱就在这儿补。”

此后,杨老师办公室靠窗的角落成了洪娜的“小课堂”。她总是不厌其烦为洪娜“开小灶”。当讲数学题时,会用尺子在草稿纸上画线段图,“你看,这两段加起来是不是就等于总长?”阳光透过窗户落在她发梢上,有细小的绒毛在微光里浮动。在课堂上当洪娜看不清黑板上的例题,她就把课本摊在洪娜面前,用红笔圈出关键句,逐字逐句讲:“这个比喻句,把月亮比作银盘,你想想银盘是什么样的?是不是又亮又圆?”

有次做应用题,洪娜绕了三个弯还没算对,急得把铅笔头都咬扁了。杨老师没催,只是给她倒了杯温水:“别急,咱们把题目拆成小块,像吃蛋糕一样,一口一口来。”她的声音轻轻的,像春风吹过湖面,使洪娜心平浪静,沉下心来。那天,俩人几乎磨到天黑,洪娜终于算出了正确答案。杨老师从抽屉里摸出一颗水果糖塞给洪娜:“你看,只要肯钻研,没有解不开的题。”

期末考成绩出来那天,洪娜握着成绩单心里有些忐忑不安,手都在抖,没想到这次她语文75,数学68,这是她上学以来最好的成绩。没想到杨老师此时已经站在洪娜的面前,她轻轻地抚摸着洪娜的头发,非常欣慰地说“我就知道你能行。记住,别人怎么看不重要,重要的是你自己想成为什么样的人。”

那天走出教室,洪娜感觉风里都是甜的滋味。她摸着口袋里那颗一直舍不得吃早就化了的水果糖,突然明白,杨老师给她的何止是知识?是把她模糊的世界一点点擦亮而逐渐清晰!让她一颗蜷缩的心终于有了敢于舒展的勇气!后来的洪娜每当遇到困难和坎坷时,总会想起那个靠窗的角落,杨老师握着笔的手,和那句“没有解不开的题”。那颗“想成为她”的种子,就是从那时起,在心里扎了根,慢慢发了芽。后来的洪娜才慢慢明白,那时的懈怠里藏着多少委屈和胆怯。但幸好,在杨老师的鼓励下自己没有放弃!那些被忽略的时光里,反而让她学会了自己给自己扎根。如今每当想起杨玲老师的话时,洪娜的心里总是有一股暖意升起。

心中像插着一根针:这种疼痛已经习以为常

小学四年级上学期洪娜是最快乐的,这段时光她一直在无忧无虑地学习成长。然而命运总爱捉弄这位可怜的姑娘,厄运的齿轮再次无情地向她碾压过来。下学期的一天,洪娜在和小朋友一起玩游戏时,意外摔断了手臂,左手臂骨折严重畸形。老师赶紧联系家长,立马送往了医院。

到了医院,医生拍片子看了之后手臂断的截面不对齐,很难接骨。那是何等撕心裂肺的痛啊!当回首这段惨痛的往事时,至今洪娜仍心有余悸。

洪娜清楚地记得,第一次接骨时,她被按在手术台上,几个医护人员用力地按住她的手脚,爸爸的手紧紧攥着她的左肩。医生拿着钳子一点点调整骨头位置,每动一下,疼痛就顺着手臂爬满全身,像无数根针在扎神经。她咬着牙把嘴唇都咬破了,眼泪混着汗珠子砸在手术单上,模糊了上面的字。可医生摇摇头说:“不行,断口太尖,对不齐。”

第二次是三天后,麻药劲过了更疼,躺在病床上的洪娜胳膊肿得像根发面馒头,稍微动一下就疼得浑身发抖。窗外的月光照进来,她盯着天花板上的纹路,突然觉得特别委屈,“为什么偏偏是我?”奶奶端来温水给洪娜擦脸,她的手带着老年斑,轻轻拍着孙女的后背,嘴里反复念着:“孙女乖,不哭!”洪娜攥着奶奶的衣角,把脸埋进她带着皂角味的衣襟里,她忍着痛,不敢大声哭,怕她更心疼。第三次接骨前,洪娜在病房走廊里看见别的小朋友举着石膏手臂笑哈哈地跑,突然就不想再哭了。爸爸蹲下来跟她平视,他眼里有红血丝,却笑得很温和:“咱们再试最后一次,你比爸爸想象中勇敢多了。”这次洪娜没咬嘴唇,她只是死死盯着墙上的时钟,看着秒针一下下挪,心里在默默地数着数,疼到极致时反而平静了,好像灵魂飘在半空,看着那个咬着牙的自己。拆石膏那天,医生说骨头总算长上了,只是有一小块没完全对齐,会留下个小小的凸起。

可麻烦还是来了。每逢阴雨天,接骨头的那地方就像揣了块冰,隐隐作痛,到了夜里更是变本加厉,钝痛一阵阵袭来,怎么翻身都不舒服。她常常睁着眼睛到天亮,当听着奶奶在隔壁房间辗转难眠时,洪娜知道奶奶其实一直没睡熟,随时等着她哼唧一声就过来。有次疼得厉害,洪娜忍不住小声啜泣,此时的洪波听到了女儿房间的动静,便推门进来,看到女儿坐在床边一副痛苦状,他上前轻轻地揉着女儿的手臂,用温柔的话语转移着她的注意力。父亲的手掌是那么宽厚又温暖,洪娜顿时觉得所有的痛立马消失了。此时清晨的第一缕阳光透过窗外,父亲对她说“天总会晴的,痛也总会过去的。”

现在洪娜想起那个在疼痛里慢慢长出勇气的自己。原来有些伤口不会消失,但它们会变成铠甲,在后来的日子里,再遇到困难时,能想起当年那个咬着牙也没放弃的小女孩。

2018年,洪娜以500分的成绩顺利考入崇阳一中。高中教室的日光灯管总在头顶嗡嗡作响,洪娜依然坐在第一排最靠近黑板的位置,可黑板上的字依旧是一团团模糊的墨影——像被雨水打晕的水墨画,只能勉强辨认出老师写板书时粉笔划过黑板的白色轨迹。每天上午的课都像在猜谜。数学老师在黑板上演算大题,她盯着那片晃动的白,只能凭耳朵记公式;英语课听写单词,她攥着笔悬在本子上,听着周围笔尖划过纸张的沙沙声,心里急得像揣了只兔子。下课铃一响,同学们涌去食堂的脚步声震得地板发颤,她才敢把同桌的笔记本借过来,趴在课桌上开始追赶时间。

正午的阳光透过窗户斜射进来,在课桌上投下亮晃晃的光斑。她把脸埋得很低,鼻尖几乎蹭到纸页,眼睛死死盯着那些密密麻麻的字迹,看久了就发酸发胀,眼泪不受控制地涌上来,把字迹泡得更模糊。她赶紧用袖子擦掉眼泪,只有两个小时,她不敢耽搁。食堂的饭香顺着走廊飘进来,混合着窗外蝉鸣,衬得教室里格外安静,也格外孤单。

有次抄物理笔记,一道受力分析图怎么也看不清同桌标的箭头方向,急得她把笔重重戳在纸上,墨点晕开像个黑洞。这时,洪娜突然想起当初杨老师给她抄的彩色笔记,鼻子一酸差点哭出来。可转念又想,现在没人会再给自己划重点了,只能自己撑着。她把笔记本举到离眼睛只有几厘米的地方,眯着眼一点点揣摩,手指在桌面上比画着,直到终于弄明白力的方向,后背已经被汗浸湿了。

偶尔有同学吃完饭回来取东西,看到洪娜趴在桌上,会愣一下然后轻轻带上门。洪娜假装没听见,继续埋首在笔记里,心里却像被什么东西轻轻撞了一下。其实她不怕累,怕的是抬头时教室里空荡荡的,怕的是算错一道题时的挫败,怕的是赶不上进度时的恐慌。

但每次抄完最后一个字,合上笔记本的瞬间,又会生出点微小的成就感。窗外的阳光移到了桌角,远处传来预备铃的声音,她摸着酸胀的眼睛,知道自己又熬过了一个中午。那些在寂静教室里一笔一画刻下的字迹,像给自己搭了座桥,一点点往光亮的地方延伸。

后来才明白,那段独自追赶的时光,磨掉的是胆怯,长出的是韧劲。就像在雾里走路,虽然看不清远处,但只要一步一步踩稳了,总能慢慢靠近想去的地方。

阳光女孩:始终有一颗感恩的心

2021年7月,洪娜考入长江大学文理学院。当洪娜为大学高昂学费踌躇之时,国家生源地助学贷款的优惠政策,极大地缓解了她的经济压力。她无比珍惜这来之不易的学习机会,努力学习专业知识,成绩优异,积极参与各种比赛和活动,屡获佳绩,并成为一名光荣的中共预备党员。2023年3月在“楚文化节”大学生“九歌”诗会中获二等奖,2023年5月获校级百生讲坛“优秀主讲人”一等奖,连续获评“三好学生”,连续3年荣获学院二等奖学金与国家励志奖学金。

大学入学后,洪娜开始改变自己,主动去参加活动和各种比赛、各种志愿活动,最让她难忘的一件事,是在公安县支教的一天经历。校长找到她,说孩子们想听她讲讲自己“励志故事”。洪娜攥着教案的手突然沁出冷汗——站在讲台上被几十双眼睛注视,这是她曾经想都不敢想的事。

午休时洪娜躲在宿舍后墙根,望着远处连绵的青山发呆。手心的汗把衣角洇出一小片湿痕,心里像有两个声音在打架:一个说“算了吧,万一他们笑你,嘲笑你的长相,笑你总眯着眼看人呢?”另一个却想起杨玲老师当年的模样——她总说“你声音很好听,站在台上时,要看着大家的眼睛”。

上课铃响时,洪娜踩着铃声走进教室,讲台下的小脑袋齐刷刷抬起来,几十双眼睛亮得像山涧的星星。洪娜刚要开口,喉咙却像被什么堵住了,只能攥紧粉笔,指节泛白。这时后排一个扎羊角辫的小姑娘突然举手:“老师,你的白头发像雪花,非常美!”

那句话像颗小石子,在洪娜心里漾开一圈涟漪。她深吸一口气,慢慢开口,从小学四年级摔断手臂的疼,讲到看不清黑板时的慌,再说到杨老师给她抄笔记的暖。讲到动情处,她的声音忍不住发颤,可抬头时,看见孩子们都睁大眼睛望着自己,没人走神,没人嬉笑。有个小男孩悄悄从兜里摸出颗奶糖,放在讲台边,小声说:“老师,吃糖就不苦了。”

讲完时,教室里静了两秒,接着响起稀稀拉拉的掌声,后来越来越响,像山间的溪流汇成了河。洪娜望着那些仰起的小脸,突然懂了杨老师当年的目光——那不是同情,不是怜悯,是平等的看见,是温柔的托举。

那天傍晚,洪娜坐在操场边的老槐树下,给杨老师发了条短信。风拂过耳畔,带着牵牛花的甜香,远处孩子们的笑声像银铃在响。她摸着手臂上那个小小的凸起,又摸了摸头发里新生的白丝,心里前所未有的笃定:就算有天眼前的光亮彻底熄灭,只要这些孩子的眼睛还亮着,她走的路就不算黑。

原来所谓存在的意义,从不是活成别人眼里的“正常”,而是像杨老师那样,把自己活成一束光,哪怕微弱,也能照亮某个角落。此刻山风穿过树林,仿佛在说:去吧,像你曾被温暖过那样,去温暖更多人。

大三暑假,洪娜开始找实习工作,对着实习招聘表一笔一画重点——教育机构的助教岗,社区的文员兼职,甚至连咖啡馆的服务生都圈了出来。铅笔尖在纸上戳出小小的坑,像心里那些密密麻麻的期待:等大四攒够经验,就能自己挣生活费了,不用再伸手向家里要。

大学四年,洪娜无数次求职总是屡屡碰壁,她去便利店面试,店长打量她半天,最后说“夜班你可能熬不住”。去食堂面试,老板说她眼睛视力不好的话可能不太方便给同学们打饭。次数多了,那些拒绝像小石子,慢慢堆成座山,压得人喘不过气。后来她索性把精力全扑在学习上,奖学金证书在抽屉里码得整整齐齐,那是她能抓住的、最实在的底气。毕竟,野草也有野草的韧劲,就算长在角落,也能朝着光的方向,硬生生挣出一片绿来。

风雨不停:你若灿烂便是晴天

2024年8月,洪娜猛然发觉胳膊上突然冒出些小红点,像被蚊子叮过,又比蚊子包更密。她以为只是太阳晒了的缘故有些过敏罢了,就涂了点药没当回事。直到过几天早上穿衣服,发现红点已经爬到了脖子上,关节也开始隐隐作痛,像有根细针在骨头缝里钻。

去医院检查那天,天阴沉沉的。医生看了看她的胳膊,说可能是过敏,开了些药膏和药片。打针时,护士的针头戳进血管,她盯着天花板上的水渍发呆,心里还惦记着没改完的实习简历。可药吃了一周,红点没消,反倒开始发烧——每天下午准时烧起来,像体内装了个定时炸弹,到了晚上体温能飙到39度,晕乎乎的,连书都看不进去。

最后实在不行熬不住了,洪娜才忍不住给爸爸打电话。接到女儿的电话后,心急火燎的洪波带着洪娜去咸宁市中心医院检查确诊。住院部的白墙白得晃眼,护士抽第一管血时,洪娜攥着爸爸的衣角,看鲜红的血顺着管子流进玻璃瓶,一管,两管……直到第十管,爸爸在旁边数着,声音越来越低,最后只说:“没事,查清楚就好了。”

确诊单递过来时,“系统性红斑狼疮”七个字像铅块,砸得人眼冒金星。医生告诉洪娜这病没法根治,得终身吃药,洪娜脑子里“嗡”的一声,第一个念头是:完了,实习泡汤了,还得花家里的钱。当看到无奈的爸爸去办住院手续时,洪娜坐在病房的椅子上,摸着口袋里那张皱巴巴的实习招聘表,突然觉得特别累,得想掉眼泪。

第一次住院,同病房的阿姨悄悄告诉洪娜“这病费钱”。当看着爸爸每餐把盒饭里仅有的几块肉片夹到她碗里,而他自己却吃着从家里带来的咸菜就饭时,洪娜的眼睛忍不住湿了。特别是医院里账单上的数字一天天在往上“涨”,洪娜寝食难安,她只能盯着输液管里的药水嘀嗒嘀嗒,像在数自己被偷走的时间。

好不容易出院后,洪娜遵医嘱吃最便宜的激素药,但是副作用让她的脸慢慢浮肿,头发也掉得厉害。可复查时,医生看着化验单皱眉:“尿蛋白降不下来,得换药。”第二次住院,换了稍贵点的药,依旧没用。洪娜此时看到爸爸蹲在医院走廊的台阶上,背影佝偻着,像被霜打了的庄稼,她心里也有一种说不出的难受。

第三次住院,医生把父女俩叫到办公室,语气更加严肃:“必须用生物制剂了,泰它西普,一个月8支,一支770元。再拖下去,肾会出大问题,后面要透析你就后悔了。”“770元一支?”洪娜此时看到爸爸的脸色煞白,声音在颤抖,“一个月就是……6000多元?”

洪波说,现在为了给孩子治病,一家人省吃俭用,但仍然入不敷出,日子过得紧紧巴巴。

确诊结果出来的那天晚上,洪娜躲在被子里想哭。她内心有些愧疚:从小以来,她好像总在一直给家里添麻烦。屋漏偏逢连夜雨,80多岁的爷爷奶奶一直体弱多病,而父亲为了拼命为她赚医药费,平常每天忙碌奔波,出去唱戏常常半夜时分才踏进家门。她又突然想起支教时那些孩子的笑脸,想起杨老师说“没有解不开的题”,想起自己攥着奖学金证书时的骄傲。

“我绝不能就这么认输!如果命运将我按倒在地摩擦一百次,我也要坚强地站立起来!”。洪娜一直暗暗给自己“打气”。

所有的磨难或许就是一剂苦味药剂,唯有勇敢地去品尝,好好享用,或许这才是自己人生最好的“解药”。

现在每次去医院打针,洪娜坚持都带着笔记本,一边详细记录着自己治疗的反应,一边不断对外投放自己的求职简历。泰它西普的针管很细,扎进皮肤时有点疼,但她知道,每打一次,都是在向生活讨回一点主动权。窗外的树叶黄了又绿,药盒换了又换。但只要摸到口袋里那张还没扔的实习招聘表,就觉得心里有团“小火苗”,风吹不熄,雨浇不灭。这条路是难走了点,但她走了这么久,早就学会了再难里找糖吃。

心存希冀,目有繁星。洪娜说哪怕慢慢来,也要一步一步走向那个能自己撑伞的明天。

目前,她一边积极治疗,一边努力尝试尽快找到一份工作,希望自己能够养活自己。洪娜说,自己的梦想,就是要像杨玲老师一样,扎根基层,成为一名乡村小学教师,与农村留守儿童“黏”在一起。

全媒体记者:熊雁 香城都市报特约记者:甘明强

一审:陈晴晴

二审:黄益民 熊晓辉

三审:全宗海

办公地址:湖北省崇阳县天城镇香山大道67号 联系电话:0715-3384999

版权所有 © 2008-2024 cyxw.cn cyxw.cn 中国崇阳网

未经书面授权禁止转载或镜像 信息网络传播视听节目许可证117420040

工信部备案:鄂ICP备11004282号 公安部备案:鄂公网安备 42122302000121号

违法和不良信息举报电话:0715-3384999 举报邮箱:chcyw@126.com

在线反馈